8वीं अनुसूची

भाषाएँ

8वी अनुसूची मे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है ।

इस अनुसूची मे आरंभ मे 14 भाषाएँ

1 असमिया

2 बांग्ला

3 गुजराती

4 हिन्दी

5 कन्नड

6 कश्मीरी

7 मलयालम

8 मराठी

9 उड़िया

10 पंजाबी

11 संस्कृत

12 तमिल

13 तेलुगू

14 उर्दू

बाद मे 21वाँ संशोधन, 1967 ई0 मे

15 सिंधी को

71वाँ संशोधन 1992 ई0मे

16 कोंकणी,

17 मणिपुरी,

18 नेपाली, को

92वाँ संशोधन 2003 मे

19 बोड़ो,

20 डोगरी,

21 मैथिली,

22 संथाली को शामिल किया गया

इस प्रकार अनुसूची मे 22 भाषाएँ हो गई ।

अनुच्छेद 344 के अधीन प्रथम राजभाषा आयोग

बी0 जी0 खेर आयोग का 1955 मे तथा संसदीय राजभाषा समिति / जी0 बी0 पंत समिति का 1957 मे गठन हुआ ।

बी0 जी0 खेर आयोग ने हिन्दी को एकांतिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति मे पहुँचाने पर ज़ोर दिया

वहाँ जी0 बी0 पंत समिति ने हिन्दी को प्रधान राजभाषा बनाने पर ज़ोर तो दिया लेकिन अँग्रेजी को हटाने की बजाय उसे सहायक राजभाषा बनाए रखने की वकालत की ।

बी0 जी0 खेर आयोग को सरकार ने महज औपचारिक माना और हिन्दी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जबकि

सरकार ने पंत समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया जो आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963/67 का आधार बनी जिसने हिन्दी का सत्यानाश कर लिया ।

राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विशेष तथ्य

प्रताप नारायण मिश्र ने “हिन्दी-हिन्दू-हिंदुस्तान” का नारा दिया ।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल मे उदित हुआ ।

संविधान सभा मे हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा जिसका समर्थन शंकरराव देव ने किया ।

संविधान सभा मे राजभाषा के नाम पर हुये मतदान मे हिन्दुस्तानी को 77 वोट तथा हिन्दी को 78 वोट मिले ।

हिन्दी की उपभाषाएँ व बोलियाँ

बोली : एक छोटे क्षेत्र मे बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है । बोली मे साहित्य रचना नहीं होती ।

उपभाषा : अगर किसी बोली मे साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है ।

भाषा : साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाती है ।

सर्वप्रथम एक अंग्रेज़ प्रशासनिक अधिकारी जार्ज अब्राहम गियर्सन ने 1889 ई0 मे “मॉडर्न वर्न्याकुलर लिट्रेचर औफ़ हिंदोस्तान” मे हिन्दी का उपभाषाओं व बोलियों मे वर्गीकरण प्रस्तुत किया ।

ग्रीयर्सन ने 1894 ई0 से भारत का भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया जो 1927 ई0 मे सम्पन्न हुआ ।

उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम है – “A linguistic survey of India”

इसमे उन्होने हिन्दी क्षेत्र की बोलियों को पाँच उपचाशाओं मे बांटकर व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया ।

| उपभाषा | बोलियाँ | मुख्य क्षेत्र |

| राजस्थानी | मारवाड़ी (पश्चिमी राजस्थानी) जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती, मालवी |

राजस्थान |

| पश्चिमी हिन्दी | कौरवी या खड़ी बोली बांगरु या हरियाणवी |

हरियाणा, उत्तर प्रदेश |

| पूर्वी हिन्दी | अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी | मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश |

| बिहारी | भोजपुरी, मगही, मैथिली | बिहार, उत्तर प्रदेश |

| पहाड़ी | कुमाउनी, गढ़वाली | उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश |

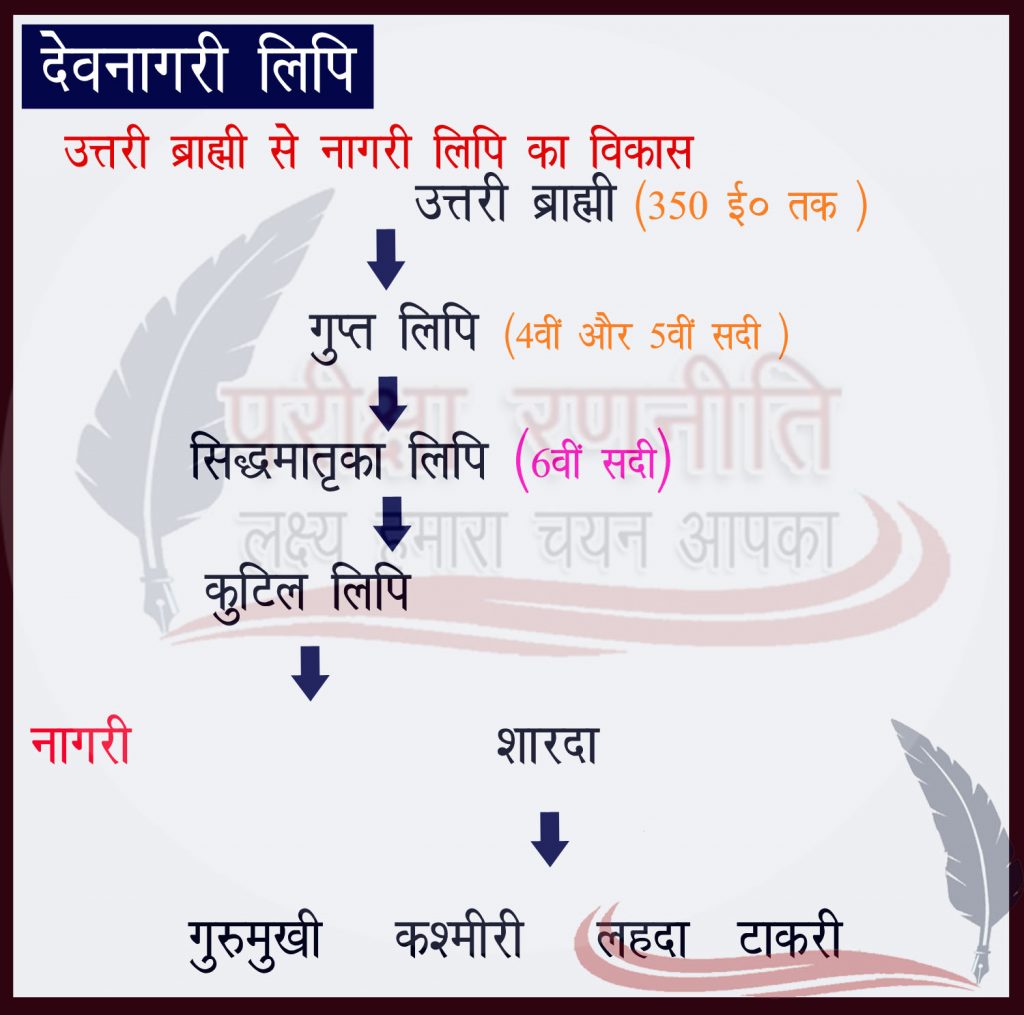

देवनागरी लिपि

उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति “भाषा” कहलाती है ।

जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि ।

भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं ।

ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया ।

ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी bc का है जो कि बौद्धकालीन है ।

गुप्तकाल के आरंभ मे ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गये उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी ।

दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि / कलिग लिपि , तेलुगू-कन्नड लिपि, ग्रंथ लिपि (तमिलनाडु)

मलयालम लिपि (ग्रंथ लिपि से विकसित) का विकास हुआ ।